Петр Староватов: казак, революционер, учитель, краевед, Герой Труда

«Пора перестать относить нашего первого Героя Труда к одному ведомству культуры: гораздо большее отношение Петр Хрисанфович Староватов имеет к развитию промышленности, геологии и, наконец, созданию компании «АЛРОСА», когда важнейшим нашим козырем был тот факт, что первый заявитель

о якутских алмазах – именно он», – подчеркнул ветеран государственной службы Климент Иванов на праздновании 150-летия педагога, краеведа, общественного деятеля и, получается, первопроходца. Недаром он был казачьих кровей!

«На Вилюе надо искать»

Для открытой в Якутском музее имени Ярославского выставки сотрудники Вилюйского краеведческого музея изготовили диораму, где Петр Хрисанфович показан на фоне Вилюя, берега которого он исходил как краевед, исследователь (и заядлый рыбак, о чем свидетельствуют сети в углу, пояснила директор Вилюйского музея Татьяна Афанасьева).

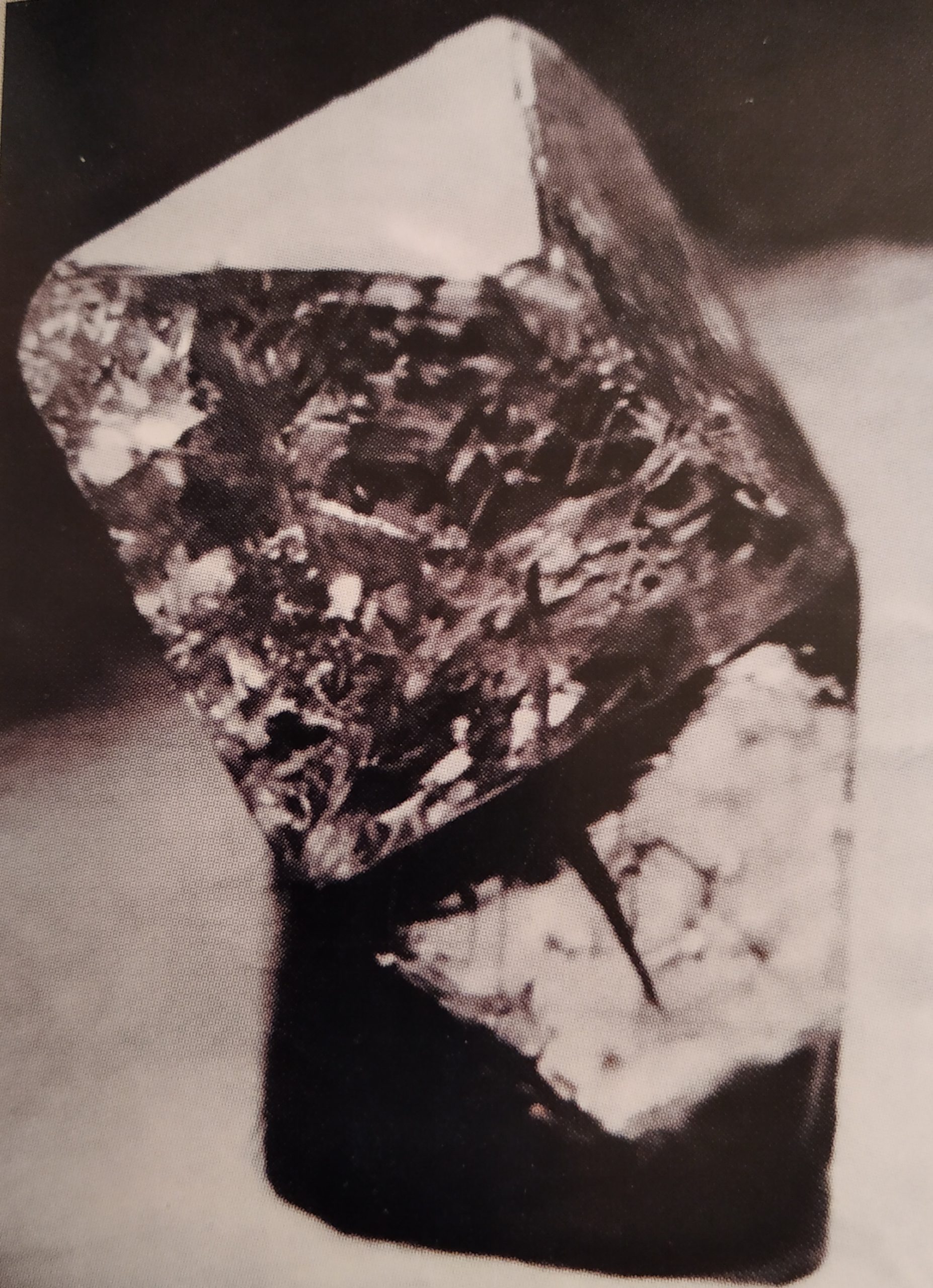

Немудрено, что охотники, рыболовы, старатели считали его своим и рассказывали обо всем, что видели, слышали, находили. Вот так однажды он услышал о находке на речке Кемпендяйке – прозрачном камушке, за который скупщики золота, не чинясь, отвалили «спирту, чаю, табаку, крупчатки, дроби, пороху» – и это во время голода и разрухи.

Староватов все запоминал, фиксировал. Позже стал выписывать соответствующую литературу, чтобы пополнить свои знания, и сделался настоящим разведчиком недр, а с 1920-1930-х годов обращался в различные инстанции, присовокупляя к своим посланиям геологические материалы: на Вилюе надо искать газ, нефть, уголь, золото, алмазы!

Увы, письма эти чаще оставались без ответа, а то и снабжались такими замечаниями: «…алмазоносные геологические комплексы на р. Вилюй (и его притоках) маловероятны» – за подписью ни много ни мало главного геолога Вилюйской экспедиции Государственного Союзтреста Якзолота М.Г. Равича. Но разве можно остановить сорвавшуюся в атаку на неприятеля казачью лаву? А Староватов был казаком – никогда не сдавался.

В свое время он выучился благодаря принадлежности к этому сословию: определив его в Олекминское приходское училище, матери еще выдали три рубля на обзаведение формой и учебниками. Иначе бы ей не потянуть ученье сына: супружник все спускал в карты, а потом и вовсе бросил ее с мальчонкой, подавшись на прииски.

Староватов писал в своей биографии: «С детства я стал зарабатывать, копал у скопцов картошку и убирал хлеб поденно… часто голодал, но ученья не бросил».

Но когда по окончании уже Якутского реального училища парень захотел продолжить учебу, его одернули: твое дело – служить царю. И позже, когда он начал работать в Вилюйской казачьей школе, первые четыре года ему, как сыну казака, пришлось работать без жалованья – за паек.

«Сеять разумное, доброе, вечное»

В 1901 году в выходящей аж в Иркутске газете «Восточное обозрение» была опубликована статья, где говорилось: «Лучшей школой в Вилюйском округе нужно признать казачью школу в городе Вилюйске. Этим она всецело обязана нынешнему учителю Петру Хрисанфовичу Староватову. Его система просвещения и отношение к ученикам чужды формализма и казенщины».

Но уже в 1905 году его из «лучшей школы округа» изгнали – за убеждения. Человеку, дружившему с политссыльными и заявлявшему прилюдно, что «царь – богатейший в России капиталист, помещик, а следовательно – помеха развитию страны и прогрессу», в сфере образования места не было.

Два года он давал уроки по частным школам, занимался переводами, вел делопроизводство у судьи – и боролся за восстановление на работе. По прошествии двух лет в Министерстве народного просвещения «обвинения признали недоказанными». При тогдашнем обеспечении педагогическими кадрами разбрасываться учителями было затруднительно, к тому же подвернулась идеальная, так сказать, вакансия: в сунтарском Эльгяе сгорело двухклассное училище, а при постройке нового здания убило заведующего. После такого кого туда заманишь? А Староватов согласился и поехал.

Добравшись до Эльгяя, он не только возвел училище с общежитием и баней, но и сумел выбить оборудование для кабинета физики. Там у него учились Алексей Иванов – один из основателей якутской советской литературы Иванов-Кюндэ, Парфений Самсонов и Михаил Анисимов – будущие заслуженные учителя школ РСФСР и ЯАССР.

«Был в отряде бойцом»

В 1913 году Петр Хрисанфович снова вернулся в Вилюйск, где благодаря в том числе и его хлопотам открылось Высшее начальное училище, куда в качестве преподавателей съехались основатель якутской литературы Алексей Кулаковский, создатель якутского алфавита Семен Новгородов и оперившийся к тому времени эльгяйский выпускник Алексей Иванов-Кюндэ.

Имена же его тамошних учеников известны в Якутии всем – Степан Аржаков, Степан Васильев, Исидор Барахов. Основатели автономии, борцы за Советскую власть.

Учитель их тоже был в первых рядах: «В 1918 году вместе с Макаром Бубякиным содействовал разоружению вилюйского казачества и сдаче оружия советской армии.

В 1921 году при восстании был в отряде бойцом. В том же году собрал, как комиссар продовольствия, много теплой одежды, которую сумел направить в Якутск для Красной Армии.

В 1921/22 году, несмотря на борьбу, сумел сконцентрировать почти все продукты продналога из деревни в город, дал таким образом возможность Красной Армии продержать шестимесячную блокаду бандитов».

«Самым тяжелым был для нас Мастахский бой», – вспоминал он. Белых, по его подсчетам, было более 400, красных – вдесятеро меньше, а что хуже всего – обоз с боеприпасами захватил противник. Староватов предложил отливать пули в ящиках с мокрым песком при помощи форм из бумаги. «Под ружье» встали даже женщины, работая без сна и отдыха. Лучше всего эти самодельные пули подошли для винтовок-трехлинеек, а для револьверов и прочего оружия – не очень, что он сам и не преминул отметить. Но и этого хватило для победы в том бою.

Улица младшего сына

Во время осады Вилюйска Петр Хрисанфович, по собственному признанию, «дневал и ночевал в помещении ОГПУ, бывал на баррикадах, участвовал с красноармейцами в вылазках за сеном».

В одной из перестрелок с белыми был смертельно ранен его младший сын – старшеклассник Илья.

Позже, когда стали увековечивать героев гражданской войны, в Вилюйске появилась улица Староватова. Однако имя при этом не упоминалось, и со временем ее стали называть улицей Петра Староватова. И лишь в 1960-1970 годы краевед Николай Георгиевич Баишев, одно время возглавлявший Вилюйский музей, опубликовал в газете статью, где высказал предположение: учитывая время ее появления на карте города, она, возможно, изначально была улицей Ильи Староватова. И хотя соответствующих документов по сей день не нашли, все согласились, что фигура прославленного своими трудами отца действительно могла заслонить в сознании окружающих навсегда оставшегося восемнадцатилетним сына.

Поэтому ныне в Вилюйске две улицы Староватова: первая уже официально признана как названная в честь Ильи, а центральная улица нового микрорайона «Кустаах» два года назад получила имя Петра Хрисанфовича.

«Вместе ходили в тайгу»

43 года отдал он преподавательской работе.

«Староватов учил любить и ценить природу. Мы, учащиеся Вилюйского педагогического училища, вместе с ним ходили в тайгу, собирали материалы, экспонаты, полезные ископаемые для краеведческого музея. Прекрасный русский педагог воспитал во мне любовь к геологии», – вспоминал Герой Социалистического Труда, главный геолог Геологоуправления ЯАССР Григорий Семенов.

Другой его ученик, заслуженный учитель ЯАССР, основатель Вилюйского музея народного образования (первого в СССР) Геннадий Донской писал: «Он на каждом уроке использовал наглядные пособия, материалы, показывал коллекции полезных ископаемых, мы ощупью определяли их вес, цвет, отличительные черты. Прошло 45 лет, но отчетливо слышу глухой голос и слова «исландский шпат», «ахтарандит» и вижу сутулую сгорбленную фигуру…»

Другому бы за глаза хватило этой работы – учебной, воспитательной, организационной. А он основал в Вилюйске бесплатную народную библиотеку (которой нынче исполнилось 125 лет), приложил руку к земельному переделу и созданию первых колхозов, организации ветеринарной службы и речных перевозок по Вилюю и его притокам, доказывал ошибочность строительства площадки для посадки самолетов за рекой, был наблюдателем на метеорологической станции.

При этом участвовал во многих геологических экспедициях, в том числе в комплексной экспедиции Академии наук СССР 1925-1930 годов.

«Прошли с Фришенфельдом устье Мархи… с Мирошниченко осмотрели южные три точки Чебыды… с Дмитриевым были на Тымтайдахе, Таннаре в местах, где мыли золото, на Харьялахе, Сохсолохе и других местах, это было почти зимой. В результате: битуминозные сланцы, черные песчаники, асфальтиты, то тут, то там признаки нефти. Один ездил с мальчиком к концу Огуларыта, где в яме собрал одну бутылочку нефти, приносимой со стороны Кысыл-Сыр… послал ее в Якутск, где в лаборатории определили 70% нефти», – писал Староватов в своих воспоминаниях.

На «спокойной» работе

Эту деятельность он продолжил и после того, как в 1935 году по состоянию здоровья перешел с педагогической работы на «более спокойную» (именно так, в кавычках), возглавив Вилюйский краеведческий музей, идею создания которого сам же и выдвинул в мае 1917 года, будучи членом Комитета общественной безопасности. КОБ ее поддержал, но первая экспозиция открылась лишь 1 мая 1921 года.

В 1920-1921 годах усиленно собирали экспонаты, а в 1935 году Петр Хрисанфович добился выделения здания: тогдашний председатель исполкома Илья Егорович Винокуров отдал под музей бывшее Окружное полицейское управление. И снова он с головой ушел в работу, обновляя экспозицию, проводя комплектование.

На работу приходил раньше всех, что однажды послужило причиной нешуточного переполоха. Случилось это во время визита в Вилюйск Александра Твардовского – «отца» Василия Теркина.

Как-то, выйдя утром прогуляться к реке, Александр Трифонович… пропал. Можно представить, в каком состоянии пребывали ответственные лица и к чему они мысленно готовились! А потом оказалось, что Петр Хрисанфович, по обыкновению ранним утром заняв свой наблюдательный пост на крыльце музея, углядел идущего по улице высокого гостя и немедля залучил его к себе. Твардовский же, попав внутрь, позабыл обо всем – как, собственно, каждый посетитель этой, в прямом смысле слова, сокровищницы. Чувство времени там действительно утрачивается.

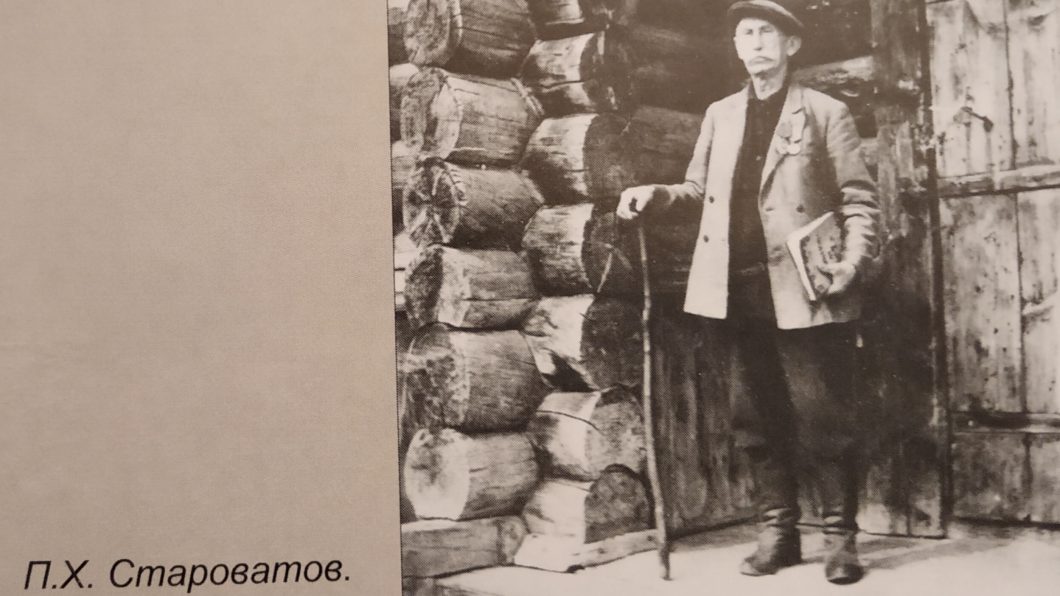

На этом самом крыльце Староватова и сфотографировали «после 1947 года, а возможно, что и в 1947-м», как предполагает нынешний директор музея Татьяна Николаевна Афанасьева:

– Когда отмечалось 25-летие ЯАССР, он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, который вы и видите на фотографии. Вторая награда – медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» А вот знака Героя Труда нет – в 1928 году, когда ему присвоили это звание, к нему никаких знаков, орденов или медалей не прилагалось, хотя по всему Советскому Союзу первыми Героями Труда стали всего лишь четыре человека. Староватов был третьим.

По этой же фотографии сделан и недавно установленный в Старом городе Вилюйска памятник Петру Хрисанфовичу. Автор памятника – Афанасий Иванов.

Год Староватова

2023 год был объявлен в улусе Годом Староватова, и сотрудники основанного им музея посетили с лекциями и выставками о нем все вилюйские школы. Еще они предложили издать книгу.

– Как исследователь Петр Хрисанфович написал более 50 трудов, но эти труды никто из наших современников в глаза не видел. При этом в Национальном архиве РС(Я) хранится большой личный фонд Староватова, – рассказывает Татьяна Николаевна. – Мы вышли на архив, и нас там с радостью поддержали. Отобрали его основные работы, взяли кое-что из переписки.

К сожалению, объем пришлось урезать, но все равно к работе над подготовкой книги к печати подключились все наши сотрудники, которые сканировали, набирали тексты – из-за этого даже музей пришлось закрыть на месяц. И вот, наконец, книга «Петр Хрисанфович Староватов. Жизнь и деятельность» вышла в издательстве «Айар» в серии «Сборник документов Национального архива РС(Я)» на средства, выделенные Администрацией Вилюйского улуса.

Тираж, к сожалению, небольшой – 500 экземпляров, и разойдется он очень быстро. Мы уже обещали некоторое количество в качестве призов для победителей Староватовских чтений, и ребята ждут своих наград с нетерпением.

А администрация Вилюйского улуса учредила в юбилейный год Республиканскую премию имени Петра Староватова, которая предназначена краеведам и педагогам. Первым ее лауреатом стала учитель истории Амгинской СОШ №1 имени Короленко Ванина Ивановна Захарова, получившая награду из рук министра культуры и духовного развития РС(Я) Афанасия Ноева.

Премию главы МР «Вилюйский улус (район)» имени Староватова вручил сам Сергей Николаевич Винокуров – директору Вилюйского краеведческого музея Татьяне Николаевне Афанасьевой.

В заключение же всех юбилейных торжеств была высказана мысль, что память о первом из якутян Герое Труда увековечивать нужно не в отдельно взятом улусе, а по всей республике – особенно в тех отраслях, у истоков развития которых он стоял.

P.S. В статье использованы материалы книги «Петр Хрисанфович Староватов. Жизнь и деятельность» и инсценировки Эльгяйской СОШ имени П.Х.Староватова на торжественном вечере в Саха театре.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: