«Чтоб не война была испытанием смелости…»

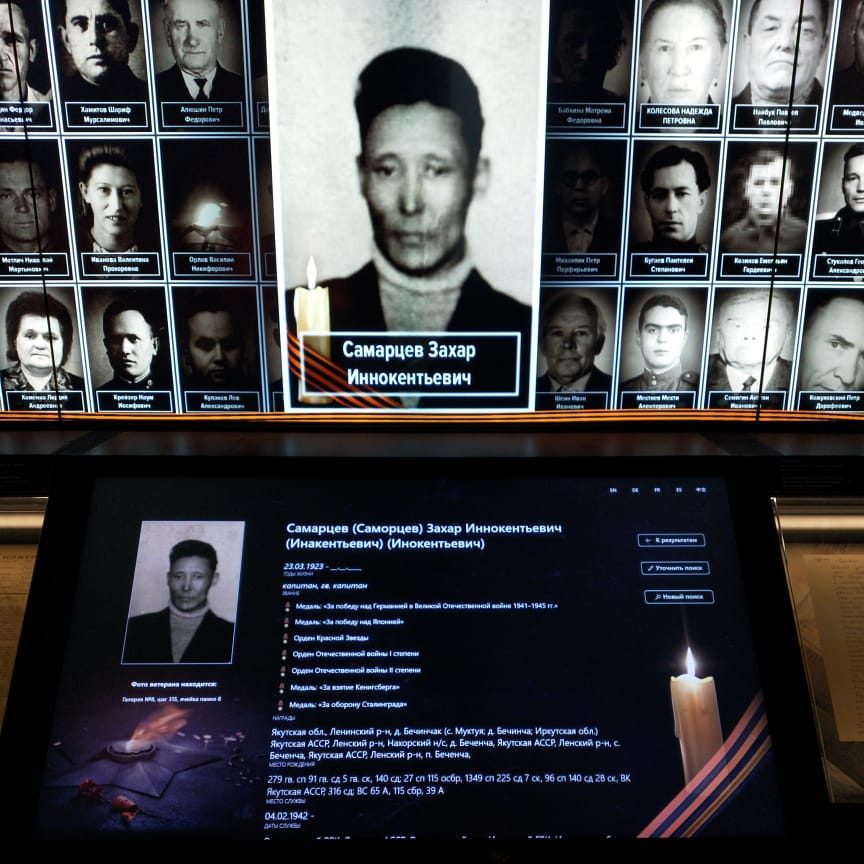

В канун юбилея Великой Победы принято вспоминать героев, которые, несомненно, есть в каждой семье, которую не миновала война. Говорят, героями не рождаются, ими становятся. Жизнь и судьба легендарного комбата Великой Отечественной войны, участника Парада Победы 1945 года в Москве, успешного снайпера, участника войны с милитаристской Японией, человека, по биографии которого можно изучать историю Великой Отечественной и Второй Мировой войны, гвардии капитана Захара Иннокентьевича Саморцева – полное тому подтверждение. На вопрос, почему он не стал военным, Захар Иннокентьевич отвечал: «По двум причинам. Это не моя профессия, я никогда не хотел им стать. И потом, во время войны с Японией, меня тяжело ранило, и я был демобилизован досрочно». Как и многие представители его поколения, он прожил нелегкую, но яркую жизнь.

Лейтенант из семьи бедняка

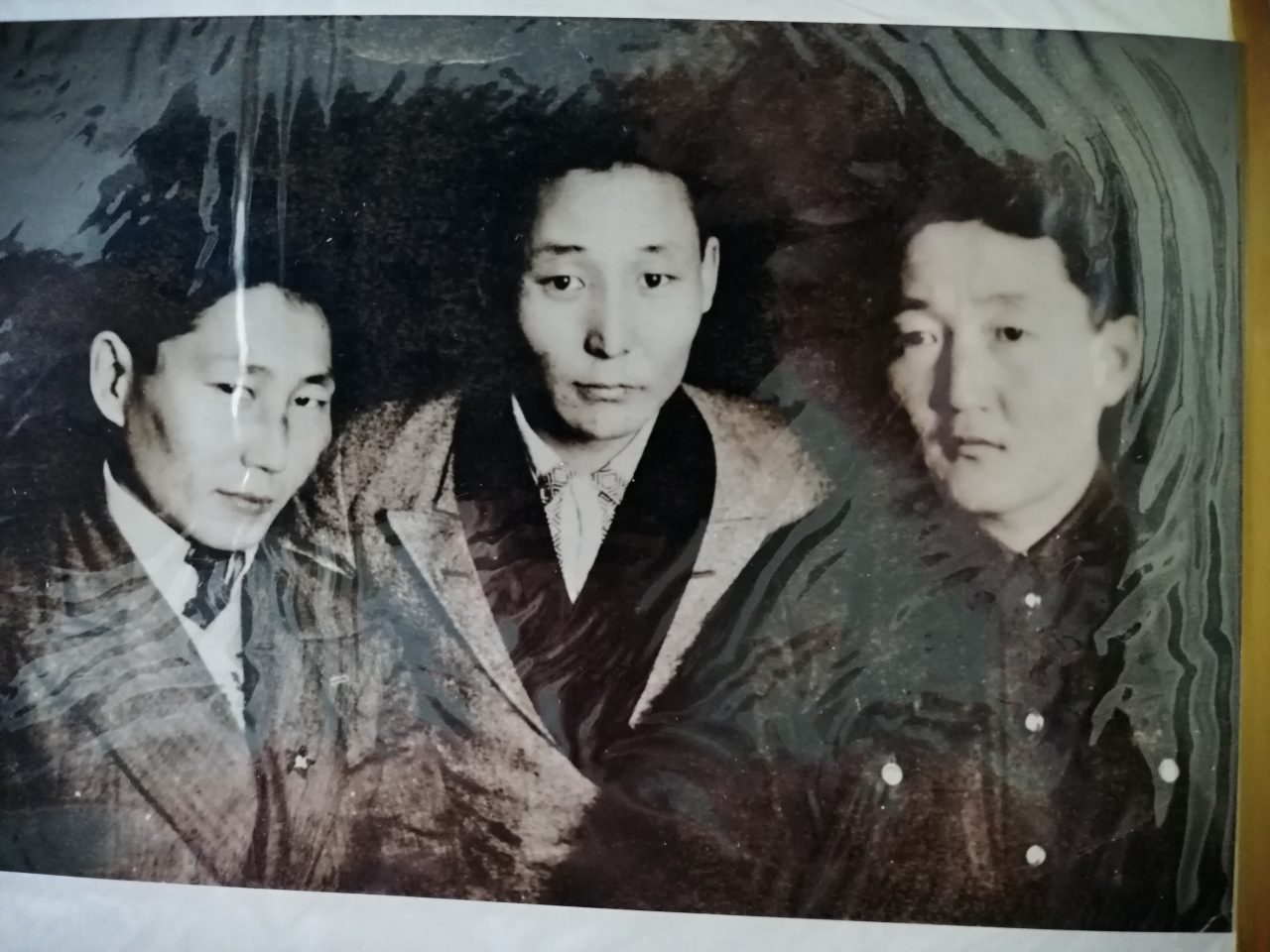

Захар Иннокентьевич Саморцев родился 23 марта 1913 года в урочище Бэрэ Нахарского наслега Мухтуйской волости (ныне Ленского района) в семье бедняка. Семья его жила, постоянно испытывая нужду и голод. Может поэтому он стал заядлым рыбаком и охотником. Захар был в числе первых пионеров Беченчинской школы. В 1928 году 15-летнему парню как активному комсомольцу доверили возглавить комсомольскую ячейку в Беченче. После окончания семилетки Захар работал учителем начальных классов.

В 1929 году 16-летний юноша поехал в Якутск, где поступил в педагогический техникум. Чтобы было на что жить, он подрабатывал на кирпичном заводе. Однако через год смерть матери заставила Захара вернуться в родные края, ему пришлось доучиваться заочно, ведь помимо него, в семье росли брат и сестра, оставшиеся в живых из 10 родившихся детей.

Окончив учебу, в 1932 году Захар Иннокентьевич начал трудовую деятельность старшим пионервожатым, затем до 1939 года работал учителем в школе. В 1940 году был принят в ряды партии, и молодого перспективного работника пригласили пропагандистом в райком.

Весной 1941 года, когда назрела необходимость объединения колхозов, его, инструктора райкома, командировали председателем колхоза «Коммунар» в Беченчу. Затем он был назначен инспектором Ленского районного земельного отдела, далее — заведующим школьным отделом РК ВЛКСМ.

Когда началась война, Захар Саморцев много раз просился на фронт, но его призвали не сразу, так как в то время он имел, как и другие руководители хозяйств, бронь. Пришлось долго добиваться отправки. И только в 1942 году Захару Иннокентьевичу удалось добровольцем уйти на фронт.

В начале 1942 года он прошел в Иркутске курсы усовершенствования политического состава. После успешной учебы ему присвоили звание лейтенанта. Захар Саморцев прошел путь от Москвы до Кенигсберга, а также принимал участие в разгроме японских милитаристов в Маньчжурии.

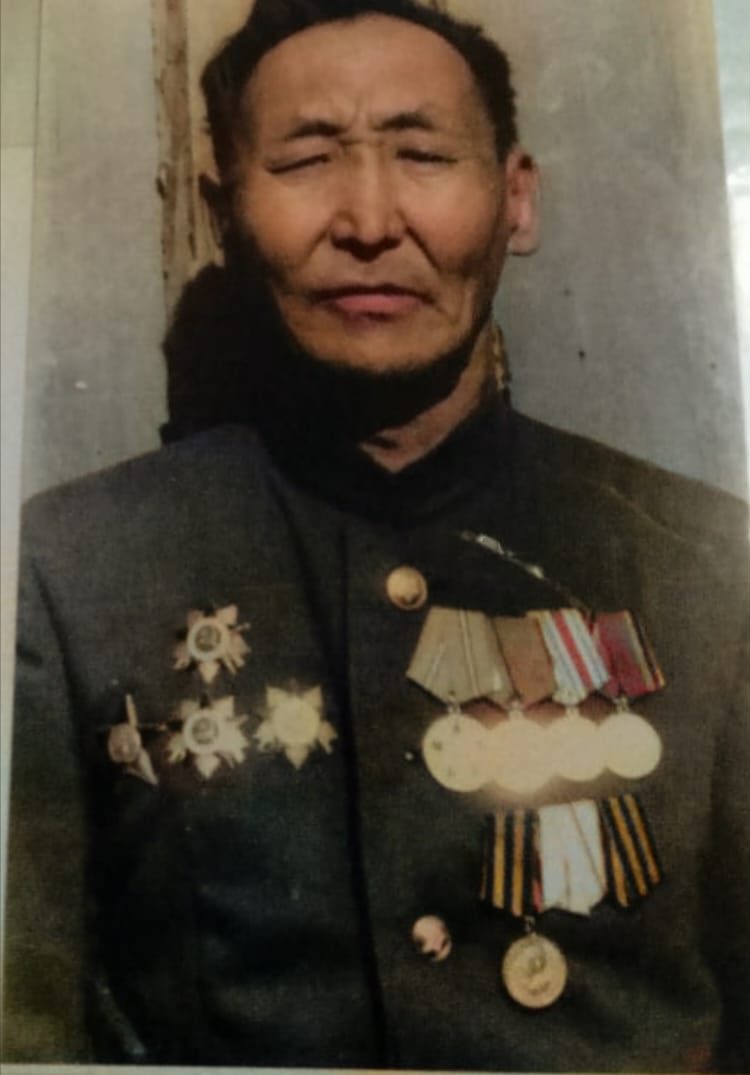

При этом каждый раз оказывался в самом пекле войны – участвовал в крупных сражениях, ломавших ход истории, – в битве за Москву, Прохоровском танковом сражении на Курской Дуге, в боях под Сталинградом. Он писал в своей автобиографии: «В годы войны участвовал в 9 сражениях, 4 раза был ранен и 1 раз контужен, имею 5 орденов и 11 медалей».

На фронт, как он сам выражался, «опоздал», так как попал в Москву только накануне наступления. Тогда его назначили политруком пулеметного батальона. Как он впоследствии вспоминал, они сменили тогда дивизию «панфиловцев».

На подступах к Сталинграду

Первое боевое крещение Захар Иннокентьевич получил во время контрнаступления в составе войск Донского фронта под командованием генерал-полковника Рокоссовского в районе Самофаловки, на подступах к Сталинграду. Здесь он в звании лейтенанта командовал танковым десантом из 25 танков и 250 автоматчиков, входившим в состав 316 стрелковой дивизии.

При нанесении контрудара из района Самофаловки десантно-танковой группе автоматчиков, которой командовал лейтенант Саморцев, поставили задачу захватить и удержать разъезд № 564. Он был успешно занят в результате внезапной атаки, что нарушило вражескую коммуникацию по железной дороге Сталинград-Иловля. До трех рот гитлеровцев пытались выбить автоматчиков с разъезда.

«Через каждые два часа на нас бросались атакующие гитлеровцы. Поле боя было усеяно трупами фашистов, но они, не жалея своих солдат, гнали их на новые атаки», — рассказывал Захар Иннокентьевич. Несмотря на ранение, он продолжал управлять боем до тех пор, пока не подошло подкрепление. Противник оставил на подступах к разъезду более сотни убитых.

В боях за Сталинград он также участвовал в разгроме 330-тысячной армии генерал-фельдмаршала Паулюса. Вот как об этом поведал в свое время Захар Иннокентьевич: «Это было во время разгрома армии Паулюса. Борьба шла за каждый клочок земли, за каждое здание. На оставшихся 7 танках мы ворвались в одно из зданий, где находились немцы. Схватились врукопашную… Оставшиеся в живых немцы поднялись на второй этаж, а мы впятером остались на первом, но никак не могли вырваться из здания: немцы вели непрерывный огонь из траншей напротив. Три дня и три ночи шла перестрелка.

Продуктов, конечно же, с собой не было. Первыми не выдержали немцы, расположившиеся на втором этаже, — с белым флагом вылез парламентер, который, дрожа от страха, дал понять, что идет за едой. Я приказал своим людям не стрелять, со своей стороны тоже выставил белый флаг и отправил человека за продуктами к своим.

Таким образом мы провели в здании еще несколько дней: два раза в день немцы и мы ходили за продуктами. Я дал задание своему человеку, чтобы он вместе с продуктами потихоньку приносил с собой мины. Вскоре мы заминировали весь первый этаж. И ночью, дав своим людям команду тайком выползти из этой «ловушки», взорвал здание. Не дав опешившим немцам опомниться, кинулись в траншеи и обезвредили врага». За храбрость и стойкость, проявленные в боях за героическую оборону Сталинграда, Захар Иннокентьевич заслужил свой первый орден — Красной Звезды, а также был награжден медалью «За оборону Сталинграда».

На Курской дуге и Днепре

Как известно, во время знаменитого Прохоровского танкового сражения на Курской Дуге одновременно с обеих сторон участвовало более 1200 танков и самоходных орудий, в том числе с немецкой стороны знаменитые «тигры», «пантеры» и гаубицы. Описанная дедушкой картина войны, ассоциирующаяся с людским «адом», навсегда врезалась в мою память: как от клубящегося черного дыма день превращался в ночь, как от взрывов бомб и снарядов слышались тяжелые стоны земли, как после рукопашных боев сапоги проваливались в красные лужи крови …

В этих боях в направлении Орла старший лейтенант Саморцев командовал пулеметной ротой 115 стрелковой бригады 65-й армии Центрального фронта, внося свой вклад в достижение коренного перелома в ходе войны. Здесь он получил еще один орден Красной Звезды и звание капитана.

После Курской Дуги отважный офицер служил в составе 140 стрелковой дивизии 13 армии I Украинского фронта. При этом природный ум и охотничья смекалка не раз спасали его от неминуемой гибели. Вот одно из его воспоминаний: «Во время второго наступления на Киев наша рота попала в окружение. Четыре дня мы были в кольце без продуктов, без крошки хлеба и никак не могли прорваться. Наконец, придумали: в ночных стычках (разведку боем проводили каждую ночь) стали собирать немецкое оружие и обмундирование. Крайних солдат переодели, а в середину колонны встали те, кому не хватило «маскарадных» костюмов», и я в том числе, который был ранен. А мое командирское место занял переводчик, переодетый немецким офицером. Мы решили выйти, как резерв немцев. Пароли и пропуска нам были известны из показаний пленных. Так и вышли. Переводчик еще покрикивал на встречных немецких регулировщиков: «Не мешать! Идет пополнение. Не задерживать!». Не перехитрили бы – не вышли».

В ноябре 1942 года лейтенант Саморцев получил приказ перейти через реку Донец. Мост был в руках немцев. С 7 танками и остатками роты под огнем вражеской армии он ворвался на мост. При отбитии очередной атаки гитлеровцев танк, в котором находился командир, попал под обстрел вражеской артиллерии, башню танка разорвало. Все члены экипажа погибли, а Захара Иннокентьевича тяжело контузило. За этот подвиг он был награжден орденом Отечественной войны I степени.

В конце октября 1943 года стрелковая рота капитана Саморцева в составе 140 дивизии 13-й армии I Украинского фронта одной из первых форсировала Днепр в киевском направлении, используя понтонные и другие подручные средства. После Киева рота также участвовала в освобождении городов Ровно, Луцк, Дубна, Львов, Перемышль, в уничтожении группы гитлеровских войск «Северная Украина».

Штурм Кенигсберга

Далее боевой путь Захара Саморцева проходил через территории Польши и Восточной Пруссии. Его пулеметная рота участвовала в штурме Кенигсберга – цитадели военной мощи гитлеровской Германии. Как вспоминал сам фронтовик: «Когда взяли штурмом Кенигсберг, приказ Василевского был: «Кто наполнит флягу водой из Балтийского моря в 03.00, станет Героем». А я взял воду в 05.00 и получил за это еще один орден Отечественной войны I степени и медаль «За взятие Кенигсберга». Штурм Кенигсберга длился четыре дня. После этого, когда дивизия стояла в морском порту Пиллау, 8 мая пришла радостная весть: «Победа! Враг капитулировал! Тогда мы на радостях все снаряды и патроны в море выпалили». Он называл этот день самым радостным в своей жизни.

В свое время фронтовая газета «За Родину!» писала: «В Прибалтику пришла весна… Воины, уставшие от боев, думали о своих родных местах, родных и близких. В это время пригласили Саморцева З.И. в штаб дивизии, где заставили заполнить какой-то бланк, и не знал он, что этим документом получал честь участвовать в Параде Победы в г. Москве.».

Парад Победы

Захар Иннокентьевич участвовал в Параде Победы на Красной площади в составе парадного полка III Белорусского фронта, которым командовал маршал Рокоссовский, а принимал парад лично сам Маршал Победы Жуков. Он был единственный из якутов в составе 200 лучших воинов особого батальона, бросивших штандарты поверженной гитлеровской армии к подножию Мавзолея, а вечером в числе 3 комбатов полка был приглашен на банкет Верховного Главнокомандующего в Георгиевский зал Кремля.

Вот как он вспоминал об этом историческом событии: «Меня вызвали в штаб полка заполнять какие-то бланки. Думал, может, представляют к награде? Оказалось, меня удостоили чести участвовать в Параде Победы в июне 1945 года. Нас привезли в Москву, поселили в общежитиях. Всем выдали новое обмундирование, велели до блеска начистить ордена и медали. Несколько дней тренировали. 8 мая в 4 часа утра прибыли на Красную площадь. Однако наш особый батальон держали в стороне. Под командованием майора подошли к Кремлевской стене и увидели штандарты гитлеровской армии, захваченные в боях. Некоторые возмущались: «И ради этого нас привезли?». Однако капитан, присутствовавший при этом (видимо, он был политруком этого особого батальона), объяснил, что это также входит в программу Парада Победы.

Наступил долгожданный день. Настали волнительные минуты. Начался парад. Движение войск сопровождал огромный оркестр численностью 1400 человек. Каждый сводный полк проходил под свой боевой марш почти без пауз. Затем оркестр смолк… И в тишине забили 80 барабанов. Я был в группе солдат, которые несли 200 опущенных знамен и штандартов разгромленных немецких войск. Когда бросили знамена на деревянные помосты у Мавзолея, трибуны взорвались аплодисментами. Это был полный глубочайшего смысла акт, своего рода священнодействие… Символы гитлеровской Германии, были повержены».

Война с Японией

После Парада Победы Захару Саморцеву не терпелось поскорее вернуться на родину, увидеться с женой и детьми. Но пришлось выполнять приказ командования: передислоцироваться на восточные рубежи, где началась кровопролитная война с милитаристской Японией. В составе 279 стрелкового полка 91 стрелковой дивизии 39-й армии Забайкальского фронта, командуя батальоном, он прошел 300 километров по безводным степям, преодолев горный хребет Большой Хинган, вместе с другими частями вел бои с солдатами Квантунской Армии.

В одно время на фронте было снайперское движение. «40 снайперов 110-й дивизии, большинство которых были якуты и буряты, представляли грозную силу для врага. Это были люди с зорким глазом, крепкими нервами, твердой рукой, железной выдержкой, смелые, наблюдательные и находчивые», – писала газета «За Родину!» в мае-июле 1942 года.

Малоизвестным в биографии Захара Саморцева является факт, что он был еще и успешным снайпером, на личном счету которого числились 87 немца и около 400 японцев. Сведения об этом можно найти в статье Н. Петрова «1942 год. Неизвестные снайперы», опубликованной в газете «Забота-Арчы» 6 мая 2019 года. Как признавался Захар Иннокентьевич, стрелял он неплохо: попадал в любую цель без оптического прицела на расстоянии 800 метров. Но времени на «охоту» было мало — только в обороне.

«Мне везло…»

Как воин, прошедший сквозь тяжелое бремя суровых испытаний, дедушка не любил рассказывать о войне. Только его привычки выдавали в нем фронтовика, познавшего все тяготы военной службы. Помню, как на просьбу внуков рассказать о войне всегда отмалчивался и говорил: «Вам этого лучше не знать», пытаясь уберечь их от подробностей и ужасов войны. Этого спокойного и добродушного человека невозможно было представить тем бесстрашным и решительным воином, прошедшим через огонь и дым ожесточенных сражений — как будто он был из нереального мира, своего рода мифическим персонажем.

Вот как вспоминает о нем его ученица Федора Захарова, первый Уполномоченный по правам человека в РС(Я): «Этот человек достоин того, чтобы о нем помнили. Это нужно для того, чтобы о нем узнала наша молодежь, брала пример и гордилась своим земляком. Он был моим первым учителем, которого я беспредельно уважаю по сей день. Сейчас, став взрослым человеком, я все больше утверждаюсь в мысли, что он был исключительно яркой, неординарной личностью, выдающимся представителем своего поколения. Его отличала удивительная скромность, справедливость и чуткость. Я никогда не слышала, чтобы он рассказывал о своих военных подвигах. Очень поздно об этом узнала и долго не могла поверить в то, что мой учитель, такой невозмутимый и вроде обыкновенный с виду, сражался, как лев, с фашистами, командовал танковым десантом, батальоном и ротой и выходил победителем из ситуаций, которые только в кино и увидишь…».

Действительно, трудно поддается человеческому разуму, как человек из плоти и крови смог выжить после таких кровопролитных сражений. Сам Захар Иннокентьевич объяснял это на следующем примере: «Мне, например, везло. Однажды, когда мы потеряли разведку, я разглядывал передний край немцев в бинокль. Немцы это заметили и открыли огонь из минометов. Мина разорвалась в нескольких шагах. Бинокль разлетелся вдребезги, меня ранило в обе руки, а на лице – ни одной царапины».

Учитель с большой буквы

Домой Захар Иннокентьевич вернулся в октябре 1945 года. После войны опытный офицер был приглашен инструктором в Совет Министров ЯАССР, стал председателем колхоза имени Ильича в Хамре Ленского района, а с 1948 по 1967 годы работал учителем истории и директором школ. Он был Учителем с большой буквы, всегда с любовью и заботой относившимся к детям. Именно его талант педагога – легко находить общий язык с солдатами, разговаривать с ними по душам в перерывах между боями, беседовать в окопах лично с каждым новичком – помог ему, по его словам, заслужить безграничное доверие подчиненных и истинное уважение к нему как к командиру. Его ученики до сих пор вспоминают случай, когда во время новогоднего утренника внезапно загорелась елка (в то время вместо гирлянд были свечи). Пламя перекинулось на одежду Деда Мороза. Огонь вовремя успели потушить, но в суете не заметили, как Захар Иннокентьевич в наряде Деда Мороза, еле превозмогая боль от ожогов, продолжал раздавать детям подарки, чтобы не расстроить их.

На заслуженный отдых Захар Иннокентьевич ушел в 1967 году. Как и все якуты, в свободное время он увлекался охотой – ходил на медведя, сохатого, бил соболя, белку. Один из добытых им трофеев – шкура медведя – долгое время висела на выставке ВДНХ в Москве. Он был очень скромным человеком, думающим о себе в последнюю очередь, никогда не выпячивавшим свои заслуги, не требовавшим у государства положенных ему по закону льгот. Высшей ценностью для него была благодарность потомков…

Имя его увековечено

Умер Захар Иннокентьевич в возрасте 75 лет от инсульта. В предсмертном бреду, находясь в больнице, он все еще был там… на войне… и отчаянно звал в атаку своих погибших товарищей. Кое-кого из соседей это забавляло – ведь война закончилась много лет назад, а некоторые лишь сочувственно вздыхали, понимая, через какие нечеловеческие страдания пришлось ему пройти… Перед его глазами прошла не счастливая довоенная молодость, не первая любовь, не любимая жена и дети, не мирные послевоенные годы, а груды мертвых тел, стонущая от взрывов земля, охваченные огнем города и села, человеческие муки и страдания… Говорят, события, вызвавшие огромное душевное потрясение, сильный эмоциональный стресс, оставляют след в сознании каждого в виде отпечатков, проявляющихся в момент его смерти. Так и он до конца своих дней не смог вытеснить из памяти все ужасы той страшной войны, по сути своей чуждые человеческой природе.

Имя Захара Иннокентьевича Саморцева увековечено в Храме Победы в Москве. В селах Чамча и Беченча именем героя названы улицы, кроме того, в Чамче – сквер, а в родной Беченче – Мемориальный комплекс воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны, сооруженный на средства мецената Галины Васильевны Ивановой. В поселке Орто-Нахара воздвигнут памятник, а на стене его дома в Ленске установлена мемориальная доска.

По примеру деда

В наше время по стопам своего легендарного предка пошли его внук Ярослав Корнилов и правнук Алексей Саморцев, которые воевали на Украине в зоне специальной военной операции. Ярослав, как и его дед, поехал туда добровольцем. Служил командиром снайперского отделения разведбатальона. Алексей же погиб в феврале 2023 года при исполнении воинского долга под Угледаром. Как и знаменитый прадед, во время службы в армии в Хабаровске он был участником парада Победы, за что награжден медалью Министерства обороны РФ. Имя Алексея увековечено в городе Хабаровске на мемориале Героям СВО.

Как-то в интервью корреспонденту газеты «Ленский коммунист» Ю. Карпову, отвечая на вопрос «Как стать смелым?» Захар Иннокентьевич сказал: «Смелость состоит в том, чтобы преодолеть собственный страх. Боишься лишь в первом бою, во втором… Потом приходит осознание: «Врага не убьешь – он тебя убьет!». Появляется азарт, как на охоте, – придумать что-то самому, найти лучший выход из положения, упредить противника. Специально я смелость в себе не воспитывал. Просто живу, люблю свою землю и все…». А в конце добавил: «Хочу, чтоб не война была испытанием смелости».

Надежда Мыреева, внучка З.И. Саморцева.

В статье использованы материалы очерка А.Н. Корнилова «Легендарный комбат».

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: